Увеличение количества со2, метана, паров воды в атмосфере. парниковый эффект. кислотные дожди закисление почв

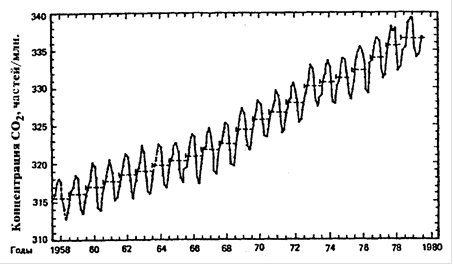

Рост концентрации углекислого газа в атмосфере (Окружающая среда, 1993)

По имеющимся данным, за счет парниковых газов среднегодовая температура воздуха на Земле за последнее столетие повысилась на 0,3-0,6°С. Сейчас увеличение концентрации СО2 идет примерно со скоростью 0,3--0,5%/год. Сходными темпами увеличивается и содержание д1,угих парниковых газов (метана - на 1%/год, окислов азота-на 0,2%). Удвоение содержания парниковых газов в атмосфере, что может произойти во второй половине XXI столетия, обусловит повышение среднегодовой температуры планеты, по разным источникам, на 1-3,5°С.

Прогнозируется, что следствием потепления климата будет таяние вечных снегов и льдов и подъем уровня океана примерно на 1,5 м (за последние 100 лет он повысился на 10-12 см). Подсчитано, что высвобождение всей массы воды, накопленной в ледниках, может поднять уровень океана на 60-70 м. Но это может произойти только в течение нескольких тысячелетий.

Глобальное потепление климата и повышение уровня океана рассматривается как экологическая угроза беспрецедентного масштаба. Прогнозируется, что при повышении уровня океана на 1,5-2 м под затопление попадает около 5 млн. км2 суши. Хотя эта площадь и не велика (лишь около 3% от общей поверхности суши), но это наиболее плодородные и густонаселенные земли. На них проживает около 1 млрд. человек и собирается около 1/3 урожая отдельных сельскохозяйственных культур. Считается, что такая страна, как Бангладеш, полностью уйдет под воду даже в том случае, если повышение уровня океана будет меньше 1 м.

Прогнозируется, что, кроме подъема уровня океана, потепление климата будет сопровождаться увеличением степени неустойчивости погоды, смещением границ природных зон, ростом числа штормов и ураганов, ускорением темпов вымирания животных и растений.

Большую тревогу вызывает также возможность уменьшения различай температуры на полюсах и экваторе и в основном за счет более сильного потепления полюсов. С последним явлением может быть связано уменьшение площадей вечномерзлых почв и высвобождение из них (особенно с заболоченных территорий) метана, что, в свою очередь, будет интенсифицировать парниковый эффект.

Все это дало основание Международной конференции по проблемам изменения климата, состоявшейся в Торонто в 1979 году, высказать мнение, «что конечные последствия парникового эффекта могут сравниваться только с глобальной ядерной войной».

Основным техногенным источником поступления углекислого газа в атмосферу является сжигание органического топлива. В настоящее время только от тепловой энергетики в атмосферу поступает примерно 1 т углерода на человека в год, или около 6 млрд. т/год на земном шаре. Прогнозируется, что в первой половине XXI столетия выброс возрастет до 10 млрд. т/год. Климатологи крайне опасным считают выброс порядка 15-20 млрд. т/год.

Основным фактором вывода углерода из атмосферы является фотосинтез и поглощение океаном. Так, в эксперименте было показано, что увеличение в воздухе в 2 раза концентрации СО2 - с 330 до 660 частей на млн. обусловило увеличение площади ассимиляционного аппарата растений на 30-40% (сорго, кукуруза) и повышение урожайности испытуемых сельскохозяйственных культур: хлопка на 124%, помидоров и баклажагroв-тта40%, пшеницы, риса, подсолнечника-на 20%, фасоли, гороха и сои на 43% (Кондратьев, 1990).

Океан поглощает до 50% СО2 образующегося в результате деятельности человека. Океан потенциально мог бы поглощать и существенно больше углекислоты, но этому препятствует слабая перемешиваемость глубинных вод.

Биосфера как источник парниковых газов. Наблюдения и расчеты последнего времени дают основание считать, что наряду с техногенными процессами все более значительным поставщиком парниковых газов становятся сами экосистемы, в которых человек нарушает сложившиеся круговороты и тем самым высвобождает углекислоту, метан и другие газы. Г А. Заварзин (Россия) и У. Кларк (США) первенство в этих процессах отдают нарушению работы микробных сообществ (особенно Сибири и Северной Америки).

Авторы работы «Проблемы экологии России» (К. С. Лосев и др., 1993) считают, что экосистемы (биота) стали мощным поставщиком углерода в результате действия комплекса факторов, включая дефорестацию (уменьшение площадей лесов), лесные пожары, интенсивную обработку почвы, нарушение вечномерзлотных процессов ит. п. По их подсчетам, количество углерода, поступающего в атмосферу вследствие чисто техногенных процессов (например, сжигания топлива) и в результате воздействия на биоту, примерно сравнялись при тенденции увеличения доли углерода, поставляемого биотой.

Еще статьи по теме

Проект инвентаризации выбросов загрязняющих веществ ЗАО Кубаньтехгаз

Длительное время локальные загрязнения атмосферы сравнительно быстро

разбавлялись массами чистого воздуха. Пыль, дым, газы рассеивались воздушными

потоками и выпадали на землю с дождем и снегом, нейтрализовались, вступая в

реакции с природ ...

Содержание нитратов и нитритов в продуктах питания

Курсовая

работа на тему «Содержание нитратов и нитритов в продуктах питания» состоит из

39 листов. Подразделяется на 3 главы и 7 подпунктов раскрывающих тему. В конце

курсовой работы имеются приложение в виде фотографий в количестве 10 шту ...